厚生労働省は、Q&A~育児休業等給付~について、下記内容を発表しました。

質問一覧

Q1 雇用保険制度では、育児のためにどのような給付金がありますか。

Q2 「子を養育するための休業」や「子を養育するための時短勤務」について、対象となる子は、実子だけでしょうか。

Q3 出生時育児休業給付金の支給要件を教えてください。

Q4 出生時育児休業給付金の支給金額を教えてください。

Q5 出生時育児休業給付金は、性別に関係なく受給できますか。

Q6 出生時育児休業を3回に分割して取得しましたが、3回とも出生時育児休業給付金を受給できますか。

Q7 出生時育児休業を30日間取得しましたが、出生時育児休業給付金を受給できますか。

Q8 妻の出産日から半年間の育児休業取得を考えていますが、出生時育児休業給付金と育児休業給付金で分けて申請する必要がありますか。

Q9 出生時育児休業期間中に、一時的に会社で就業することはできますか。また、就業できる日数・時間を教えてください。

Q10 出生時育児休業期間中に就業し、出生時育児休業期間中に賃金が支払われた場合、出生時育児休業給付金はどうなりますか。

Q11 育児休業給付金の支給要件を教えてください。

Q12 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。

Q13 育児休業給付金における育児休業開始日とはいつですか。また、男性も育児休業給付金を受給することは可能ですか。

Q14 育児休業給付金は、いつまで支給されるのですか。

Q15 どのような場合に、1歳6か月まで延長が可能になるのでしょうか。

Q16 どのような場合に、2歳まで延長が可能になるのでしょうか。

Q17 延長事由に該当し、1歳6か月まで延長して育休を取得することとなりましたが、1歳~1歳6か月の間で職場復帰している配偶者と育児休業を交替することは可能でしょうか。

Q18 延長事由に該当し、1歳6か月まで延長して育休を取得することが可能となりましたが、配偶者が育児休業を取得する時期は自由に選べるのでしょうか。

Q19 第1子に係る育児休業給付金を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付金はいつまで支給されますか。

Q20 育児休業取得後に、一度職場復帰しましたが、その後、再度同一の子に係る育児休業を取得した場合、育児休業給付金の対象となりますか。また、育児休業を3回に分割して取得しましたが、3回分とも育児休業給付金の対象となりますか。

Q21 分割取得後の育児休業給付金に係る支給申請方法を教えてください。

Q22 育児休業期間中に就業した場合、育児休業給付金はどうなりますか。

Q23 育児休業期間中に就業し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付金はどうなりますか。

Q24 出生後休業支援給付金の支給要件を教えてください。

Q25 「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは、どのような場合ですか。

Q26 「配偶者の育児休業を要件としない場合」のうち「(7)上記(1)~(6)以外の理由で配偶者が育児休業をすることできない。」とは具体的にどのようなケースですか。

Q27 出生後休業支援給付金の支給額を教えてください。

Q28 出生後休業支援給付金が支給される期間に賃金が支払われた場合、支給額はどうなりますか。

Q29 令和7年4月より前から産後パパ育休・育児休業を行っている場合、出生後休業支援給付金の支給要件には該当しますか。

Q30 育児休業を取得予定ですが、育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も育児休業給付や出生後休業支援給付金の対象となりますか。

Q31 育児休業期間中に、退職した場合は、それまで受給した育児休業給付は返金する必要がありますか。

Q32 有期雇用労働者の場合、受給要件は異なりますか。

Q33 育児休業給付の受給手続には何が必要でしょうか。また、いつどこで手続きをすればよいのでしょうか。

Q34 出生後休業支援給付金の受給手続には何が必要でしょうか。また、いつどこで手続きをすればよいのでしょうか。

Q35 育児休業給付及び出生後休業支援給付金の支給申請は、育児休業を取得している被保険者が行うのでしょうか。

Q36 育児休業給付及び出生後休業支援給付金の受給中も、雇用保険料を納付しなければならないのでしょうか。

Q37 育児休業給付及び出生後休業支援給付金の受給中も、社会保険料(健康保険、厚生年金)を納付しなければならないのでしょうか。

Q38 育児時短就業給付金の受給資格を教えてください。

Q39 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始した場合とは、育児休業から復帰した日から育児時短就業を開始した場合を指すのでしょうか。

Q40 育児のために、フルタイムからパートタイムや短時間正社員へ転換した場合は、育児時短就業となりますか。

Q41 出産に伴いフルタイムの仕事を退職し、出産後にしばらくしてからパートタイムなどで再就職した場合は、育児時短就業給付金の受給資格はありますか。

Q42 フレックスタイム制などの労働時間制度の適用を受けている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。

Q43 シフト制で働いている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。

Q44 育児時短就業給付金の支給を受けることができる期間は、いつからいつまでですか。

Q45 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に、育児休業を開始した場合はどうなりますか。

Q46 育児時短就業給付金の支給要件を教えてください。

Q47 育児時短就業給付金の支給額は、どのように計算されるのですか。

Q48 育児時短就業給付金の支給額は、1か月でどの程度なのか、例示の金額でもいいので教えてください。

Q49 育児時短就業給付金が不支給となるのはどのような場合ですか。

Q50 育児時短就業給付金の支給申請には、何の書類が必要でしょうか。また、いつまでにどこで申請をすればよいのでしょうか。

Q51 育児時短就業給付金の支給申請は、被保険者が行うのでしょうか。

Q52 育児時短就業給付金における「支給対象月に支払われた賃金額」とは何ですか。

Q53 通勤手当(定期代)が毎月ではなく、6ヶ月に一度支払われる場合、支給申請書の「支払われた賃金額」欄にはどのように記載するのですか。

Q54 育児休業や本来の週所定労働時間に復帰したことにより育児時短就業が終了した後、同じ子の養育のために再度時短就業をすることとなった場合は、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのように手続が必要ですか。

Q55 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に転職しました。転職先でも雇用保険の被保険者となり、転職前と同じ2歳未満の子を養育しながら働いているのですが、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのような手続が必要ですか。

Q56 令和7年4月以前から育児のために時短勤務を行っていますが、育児時短就業給付金の支給要件に該当しますか。

Q57 育児休業等給付はどのくらいで口座に入金されますか。

Q58 育児休業等給付は、課税されますか。

Q59 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。

回答事項

(1)子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります。)及び出生後休業支援給付金と(2)子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる育児時短就業給付金があります。育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金)、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金を総称して「育児休業等給付」といいます。それぞれの支給要件は、出生時育児休業給付金はQ3、育児休業給付金はQ11、出生後休業支援給付金はQ24、育児時短就業給付金はQ38及びQ46を参照してください。

なお、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は令和7年4月から新設される給付金です。

実子のほか、養子、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている場合、養子縁組によって養親となることを希望している場合なども育児休業等給付の対象となります。

詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、産後パパ育休(出生時育児休業)(※)を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます。

1.子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること(詳細はQ11を参照ください。)。

3.休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

(「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合には、その日数に比例して短くなります。)

産後パパ育休(出生時育児休業)開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(Q32参照)があります。

※ 「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。この休業は、被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めていることが必要。

出生時育児休業給付金の支給額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(28日が上限)×67%」により、算出します。

正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されます。

産後パパ育休を28日取得し、その期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、算出された休業開始時賃金日額が10,000円の方は、以下の例のとおりです。

例)休業開始時賃金日額が10,000円(28日換算で28万円)となる方が、産後パパ育休を28日取得した場合の例

・出生時育児休業給付金の支給額=10,000円×28日×67%=187,600円

※1 給付額には上限があります。また、出生時育児休業期間を対象として賃金が支払われていると減額される場合があります(Q10参照)。

※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

産後パパ育休(出生時育児休業)を14日以上取得した場合は出生後休業支援給付金も支給されます。Q24を参照してください。

出生時育児休業給付金は、原則男性を対象とした給付金です。

※産後休業(出産日の翌日から8週間)は出生時育児休業に含まれないため(産後6週間を経過した場合であって、被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。)、基本的には女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限られます。

出生時育児休業は2回まで分割取得ができるため、3回目に取得した出生時育児休業については、出生時育児休業給付金の支給対象外となります。なお、3回目の出生時育児休業について、被保険者と事業主との間で育児休業に振り替える旨合意すれば、育児休業給付金として別途支給申請することもできます。

出生時育児休業給付金の支給は28日間が限度のため、28日分のみの支給となり、28日間を超える分については、支給されません。なお、29日目以降に取得した出生時育児休業について、被保険者と事業主との間で育児休業に振り替える旨合意すれば、育児休業給付金として別途支給申請することもできます。

出生時育児休業給付金を申請せず、育児休業給付金のみ申請することが可能です(出生時育児休業を取得せず、出生日以降育児休業を取得することも可能です。)。

出生時育児休業給付金の支給対象期間中、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業することが可能です。休業期間が28日間より短い場合には、その日数に比例して短くなります。

例:14日間の休業 ⇒ 最大5日(5日を超える場合は40時間)

10日間の休業 ⇒ 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)

[10日×10/28≒3.57(端数切り上げ)⇒4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)]

出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。

また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。

出生時育児休業期間中に支払われた賃金があったとしても、出生時育児休業期間を対象とした賃金でなければ支給額の減額はありません。出生時育児休業期間を含む賃金月分として賃金が支払われた場合、出生時育児休業期間を対象に、休業開始時賃金日額(※)×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、出生時育児休業給付金の支給額は、0円となります。

また、80%に満たない場合でも、出生時育児休業期間を対象に支払われた賃金額に応じて、支給額が減額される場合があります。

※ 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(※)を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます。

1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。

育児休業を開始した日前2年間に上記の月数が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、受給要件が緩和され、支給要件を満たす場合があります。

3.1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう。以下同じ。)の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

育児休業開始時点において、有期雇用労働者の場合は、別途要件(Q32参照)があります。

※ 休業開始日から、当該休業に係る子が1歳(いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月。さらに保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月または2歳)に達する日前までにあるもの。 この休業は、被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めていることが必要。

育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)」により、算出します。

正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、育児休業給付金における1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。

・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額10万円程度、181日目以降の支給額は月額7.5万円程度

・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額13.4万円程度、181日目以降の支給額は月額10万円程度

・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額20.1万円程度、181日目以降の支給額は月額15万円程度

※1 給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります

(Q23参照)。

※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

※3 育児休業給付金における1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。

一定の要件を満たした場合は出生後休業支援給付金も支給されます。Q24を参照してください。

産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。

また、男性も育児休業給付金の対象となります。

原則、養育している子が1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため)までです。

ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。

また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6か月または2歳となった日の前日まで受給できる場合があります(Q15及びQ16参照)。

以下1または2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合であって、速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものと公共職業安定所長が認めるとき。

詳細については、以下のページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1)死亡したとき

(2)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

3.当該被保険者の他の休業が終了した場合

(1)当該子(A)に係る休業が、他の子(B)に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子(B)に係る休業が、当該他の子(B)の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき及び当該子(A)が1歳に達する日の翌日が当該他の子(B)に係る休業期間に含まれるとき

(2)当該子に係る休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等で当該介護休業が終了したとき

※ 有期雇用労働者の方は、子が1歳に達する日の翌日において、子が1歳6か月までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。

以下1または2のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6か月に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合であって、速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものと公共職業安定所長が認めるとき。

詳細については、以下のページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1)死亡したとき

(2)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

3.当該被保険者の他の休業が終了した場合

(1)当該子(A)に係る休業が、他の子(B)に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子(B)に係る休業が、当該他の子(B)の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき及び当該子(A)が1歳6か月に達する日の翌日が当該他の子(B)に係る休業期間に含まれるとき

(2)当該子に係る休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等で当該介護休業が終了したとき

※ 有期雇用労働者の方は、子が1歳6か月に達する日の翌日において、子が2歳までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。

育児休業の延長事由に該当しており、かつ、夫婦交替で育児休業を取得(延長交替)する場合、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります。添付書類として確認書を提出する必要があるなど申請に当たって注意すべき点がありますので、記載方法についてまとめたリーフレット

(https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf)も併せて参照ください。

1歳~1歳6か月の期間中に、夫婦交替の育児休業の取得(延長交替)が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・子について、育児休業の申出をした被保険者又は配偶者が、当該子の1歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること。

・当該休業をすることとする1の期間の初日が当該子の1歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする1の期間の末日の翌日以前の日)であること。

上記により、被保険者の育児休業期間中に配偶者が育児休業を開始するか、被保険者の育児休業期間終了日の翌日に配偶者が育児休業を開始しなければ、育児休業給付金の支給対象とはなりません(夫か妻のいずれかが子を養育するための休業を行っている必要があり、子を養育する者がいない期間が生じるような延長交替の取得は認められません。)。

第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付金については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。

なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付金を受給することが可能です。

Q20 育児休業取得後に、一度職場復帰しましたが、その後、再度同一の子に係る育児休業を取得した場合、育児休業給付金の対象となりますか。また、育児休業を3回に分割して取得しましたが、3回分とも育児休業給付金の対象となりますか。

育児休業は、2回まで分割取得することができますが、3回目に取得した育児休業については原則支給対象外となります。ただし、以下の例外のいずれかに該当すれば、3回目以降の育児休業給付金の申請が可能です。

例外1:除外事由

以下の事由に該当する場合は、育児休業の取得回数制限から除外されます。

・別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合(当初の育児休業の申出対象である子が1歳6か月または2歳までの場合を含みます。)。

・育児休業の申出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合。

・育児休業の申出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等で2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合。

・育児休業の申出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申込みを行っているが、当面それが実施されない場合。

・育児休業中に出向(出向解除を含む。)となった被保険者が、1日の空白もなく被保険者資格を取得しており、引き続き育児休業をする場合。

例外2:延長交替

育児休業の延長事由(Q15及びQ16)があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合、1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります(詳細はQ17を参照ください。)。

分割で取得する2回目の育児休業給付金の初回申請の場合、改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書での提出が必要になります。当該2回目の育児休業に係る支給単位期間は、当該2回目の休業開始日または当該2回目の休業開始日の応当日から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間ごとです。賃金月額証明書の提出は、分割前の育児休業で提出済みのため、再度の提出は不要です。

その就業が、臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。

なお、就業した場合、1支給単位期間において、就業している日数が10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。

この就業した日数・時間は、在職中の事業所以外で就業した分も含まれます。

1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付金の支給額は、0円となります。

また、80%に満たない場合でも、支払われた賃金額に応じて、支給額が減額される場合があります。

※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。

出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者の方が、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、以下の要件を満たした場合に支給されます。

1.同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間(※)に通算して14日以上取得した被保険者であること。

2.被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

(※)対象期間とは、次の期間をいいます。

・被保険者が父親または子が養子の場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

・被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

配偶者が育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合に、本人のみの育児休業で支給要件を満たせるよう、例外として「配偶者の育児休業を要件としない場合」を定めています。この例外は以下の場合に限定され、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。

(1)配偶者がいない

(2)配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

(3)被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

(4)配偶者が無業者

(5)配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

(6)配偶者が産後休業中

(7)上記(1)~(6)以外の理由で配偶者が育児休業をすることできない。

以下に該当する理由で、配偶者が給付金の対象となる育児休養を取得できないケースです。該当する場合は、支給申請書に「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」と申告書にある必要書類を添付してください。

(1)日々雇用される者であるため

(2)出生時育児休業の申出をすることができない有期雇用労働者であるため

(3)労使協定に基づき事業主から育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたため

(4)公務員であって育児休業の請求に対して任命権者から育児休業が承認されなかったため

(5)雇用保険被保険者ではないため、育児休業給付を受給することができない(共済組合の組合員である公務員の

場合は除く)

(6)短期雇用特例被保険者であるため、育児休業給付を受給することができない

(7)雇用保険被保険者であった期間が1年未満のため、育児休業給付を受給することができない

(8)雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払いの基礎となる日数や労働時間が不足するため、

育児休業給付を受給することができない

(9)配偶者の勤務先の出生時育児休業又は育児休業が有給の休業であるため、育児休業給付を受給することができ

ない(有給でなければ出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、期間内に通算して14日

以上取得している必要があります。)

出生後休業支援給付金の支給額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(28日が上限)×13%」により算出しますが、育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金。いずれも「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数×67%」)も支給されますので、育児休業給付と出生後休業支援給付金を合わせると、支給額は「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数×80%」となります。

育児休業中は申し出により健康保険・厚生年金保険料が免除されること、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担がないこと、育児休業等給付が非課税であることを加味すると、休業開始時賃金日額の80%の額は、手取り10割相当の額となります。

例)休業開始時賃金日額が10,000円(28日換算で28万円)の方が、産後パパ育休を28日取得した場合の例

・出生時育児休業給付金の支給額=10,000円×28日×67%=187,600円

・出生後休業支援給付金の支給額=10,000円×28日×13%=36,400円

両給付金の合計=224,000円(28万円の80%に相当)

※1 支給額には上限があります。

※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

出生後休業支援給付金は、育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金)とは異なり、賃金が支払われた場合の支給額の減額はありませんが、育児休業給付の支給額が0円となった場合は、出生後休業支援給付金の支給額も0円となります。

出生後休業支援給付金は、育児休業給付の支給が前提となりますので、出生後休業支援給付金のみが支給されることはありません。

令和7年4月より前から引き続いて育児休業をしている場合、令和7年4月1日に休業を開始したものとみなして支給要件を確認します。

具体的には、Q24にある対象期間が次のとおりとなります。

・被保険者が父親または子が養子の場合は、「令和7年4月1日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

・被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合は、「令和7年4月1日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。

このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付及び出生後休業支援給付金の支給対象となりません。

ただし、育児休業給付金の受給資格確認後に、退職する予定となり、退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む。)。

育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。

無期雇用労働者(契約期間の定めのない方)と支給要件が異なります。

出生時育児休業給付金の場合、上記Q3の要件に加え、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合は更新後のもの。以下同じ。)が満了することが明らかでないことが必要です。

育児休業給付金の場合、上記Q11の要件に加え、子が1歳6か月(延長事由に該当し、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月の休業開始時において2歳)までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないことが必要です。

下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html)に申請ください。なお、ハローワークの受付時間は8:30~16:00までです。

●出生時育児休業給付金

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

2.育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を証明できるもの

4.母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)など出産予定日及び出産日を確認することができるもの(写し可)

※ 子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から提出可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限となります。

●育児休業給付金

【初回の申請に必要な書類】

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(未提出の場合)

2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなど育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの

4.母子手帳など育児の事実、出産予定日及び出産日を確認することができるもの(写し可)

※ 受給資格確認手続のみ行う場合は初回の支給申請を行う日まで、初回の支給申請も同時に行う場合は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで

【2回目以降の申請に必要な書類】

1.育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)

2.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就業日数を確認できる書類)

※ 公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日

出生後休業支援給付金は育児休業給付(出生後休業支援給付金または育児休業給付金)の受給手続きと同時に行うことを原則としますが、本人が希望する場合は、育児休業給付とは別に行うこともできます。

育児休業給付の受給手続きと同時に行う場合は、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書または育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を用いて、Q33の書類に加えて、以下のとおり支給申請書の記入と添付書類の提出をお願いします。育児休業給付の受給手続きと別に行う場合は、出生後休業支援給付金支給申請書を用いて、以下のとおり支給申請書の記入と添付書類の提出をお願いします。

・配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給対象となる休業を子の出生後8週間以内に14日以上取得したる場合

支給申請書の「配偶者の被保険者番号」欄に番号を記載の上、世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるものを添付してください。

・配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)であって、各種法律に基づく育児休業を子の出生後8週間以内に14日以上取得した場合

支給申請書の「配偶者の育児休業開始年月日」欄に日付を記載の上、世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの、及び、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しなどを添付してください。

・「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当している場合

支給申請書の「配偶者の状態」欄に該当する番号を記載の上、配偶者の状態が確認できる書類を添付してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372704.pdf

出生後休業支援給付金は育児休業給付の支給が前提となるので、育児休業給付と出生後休業支援給付金の受給手続きを別に行う場合は、育児休業給付の支給決定後に出生後休業支援給付金の手続きを行ってください。順番が前後した場合は出生後休業支援給付金は不支給となり、育児休業給付の支給決定後に再度支給申請を行っていただくこととなります。

育児休業給付及び出生後休業支援給付金の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。

また、育児休業給付の申請は事業主を経由して行いつつ、出生後休業支援給付金は被保険者本人が申請手続きを行うということも可能です。ただし、出生後休業支援給付金の申請手続きは、育児休業給付の支給決定後に行ってください。

事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要です。

社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中は、被保険者本人及び事業主負担分が免除されます。

詳しくは、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

育児時短就業給付金は、次の(1)及び(2)をいずれも満たす方が対象です。

(1)2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮することによる就業(以下「育児時短就業」といいます。)する被保険者であること

(2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児休業に係る子と同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること

育児休業から職場復帰した日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合をいいます。

(例)子Aについて3月31日まで育児休業を取得して4月1日に職場復帰した場合は、4月15日までに同じ子Aについて育児時短就業を開始したときは、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始した場合に該当します。

被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転換したことに伴い、転換前と比べて1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合は、育児時短就業と取り扱います。

被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転職したことに伴い、転職前と比べて1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合は、育児時短就業と取り扱います。

ただし、育児時短就業給付金を受給するためには、育児時短就業開始日前2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あることが必要です。転職前に被保険者でなかった期間が長い場合は、この要件を満たさないことがあります。

(例)令和7年6月に出産に伴い5年務めたフルタイムの仕事を退職し、令和7年8月に出産、しばらくは育児に専念したのち、令和8年8月にパートタイムの仕事に就いた場合

令和8年8月を育児時短就業開始日として、令和8年7月~令和6年8月の2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あることが必要ですが、令和7年6月~令和6年8月の11か月しかないため、受給資格を満たしません。

フレックスタイム制などの労働時間制度の適用を受けている場合の取扱いは次のとおりです。

・フレックスタイム制の適用を受けている場合

清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、清算期間における就業を育児時短就業として取り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。

・変形労働時間時間制の適用を受けている場合

対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、対象期間における就業を育児時短就業として取り扱います。対象期間の総労働時間を短縮しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱いません。

・裁量労働制の適用を受けている場合

みなし労働時間を短縮して就業するときは、短縮後のみなし労働時間が適用される就業を育児時短就業として取り扱います。

労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(いわゆるシフト制)で就業する場合は、育児時短就業開始日前後の実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱います。

育児時短就業給付金は、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」といいます。)について支給されます。

育児時短就業給付金を受けている途中に、次の(1)~(4)のいずれかに該当することとなった場合は、育児時短就業給付金の支給は終了します。

(1) 育児時短就業に係る子が2歳に達したこと

(2) 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始したこと

(3) 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始したこと

(4) 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなったこと

(例1)子Aについて育児時短就業中に、4月15日から子Bについて産前休業を開始した場合

4月までは子Aに係る育児時短就業給付金の支給対象月と取り扱います。

(例2)子Aについて育児時短就業中に、4月15日から子Bについて育児時短就業を開始した場合

3月までは子Aに係る育児時短就業給付金の支給対象月、4月からは子Bに係る育児時短就業給付金の支給対象月と取り扱います。

育児時短就業給付金は、次の(1)~(4)を全て満たす支給対象月について支給されます。

(1) 初日から末日まで続けて、被保険者である月

(2) 育児時短就業した期間がある月

(3) 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月

(4) 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

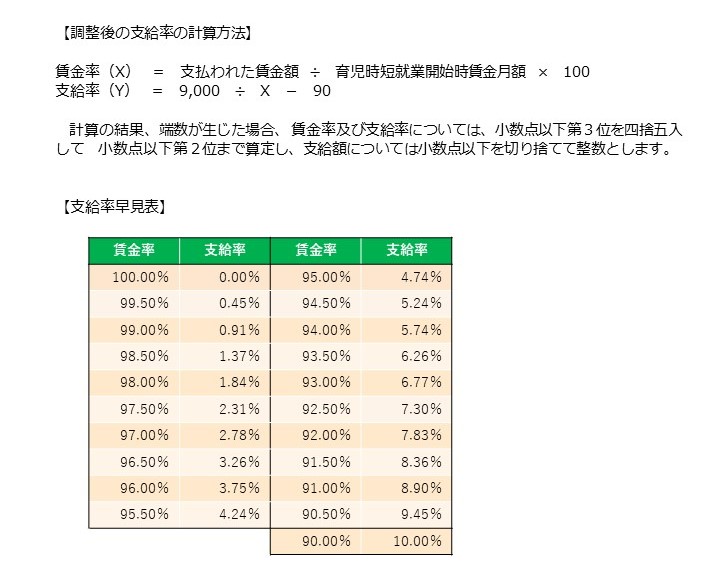

育児時短就業給付金の支給額は、支給対象月に支払われた賃金額と育児時短就業開始時賃金月額(※1)を比較し、次の1~3のとおり計算します。

1. 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

2. 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率(※2)

3. 支給対象月に支払われた賃金額と、1または2による支給額の合計額が支給限度額(※3)を超える場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額

※1 育児時短就業開始時賃金月額は、原則として、育児時短就業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額に30を乗じた額です。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、当該育児休業給付に係る休業開始時賃金日額に30を乗じた額です。

※2 支給対象月に支払われた賃金額と支給額の合計が、育児時短就業開始時賃金月額を超えないよう支給率を調整します。

実際の支給率及び早見表は、以下のとおりです。

※3 支給対象月に支払われた賃金額が、一定額以上の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、このときの基準額を支給限度額といいます。支給限度額は毎年8月1日に改定されます。

育児時短就業開始時賃金月額が300,000円である場合の支給額の例です。

(1)支給対象月に支払われた賃金額が200,000円の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%(270,000円)以下のため、支給額は、200,000円 × 10% = 20,000円です。

(2)支給対象月に支払われた賃金額が280,000円の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%(270,000円)超のため、この場合の支給率は6.43%となり、支給額は、200,000円 × 6.43% = 18,004円です。

次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、その支給対象月の育児時短就業給付金は不支給となります。

(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合

(2)支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合

(3)支給額が、最低限度額(※)以下の場合

※ 支給限度額とは逆に、算定された支給額が低額の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、このときの基準額を最低限度額といいます。支給限度額は毎年8月1日に改定されます。

育児時短就業給付金の支給申請に必要な書類は次のとおりです。初回の支給申請は、育児時短就業を開始した日の属する月の初日から起算して4か月以内に、事業所の所在地を管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html)に対して行います。なお、ハローワークの受付時間は8:30~16:00までです。

【初回の支給申請に必要な書類】(※1)

(1)育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

(2)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

(3)(1)(2)に記載した育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払い状況、週所定労働時間を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書など)

(4)育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できる書類(母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページの写し)など)

【2回目以降の支給申請に必要な書類】(※2)

(5)育児時短就業給付金支給申請書(前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)

(6)(1)に記載した賃金の額と支払い状況、週所定労働時間を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書など)

※1(2)及び(4)の書類は、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、提出不要です。

※2 2回目以降の申請の提出時期は、ハローワークから交付する「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」によって指定されます。

育児時短就業給付金の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。

ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。

育児時短就業給付金における「支給対象月に支払われた賃金額」とは、各支給対象月に実際に支払われた賃金額のことをいいます。育児時短就業給付金では、その支給決定を迅速に行うために、「支給対象月に支払われた賃金額」を考えるにあたり、賃金の支払対象となった期間ではなく、賃金の支払日が支給対象月内にある賃金を対象としています。

1カ月ごとの各月に算定の事由が生じるものの、支払事務の便宜等のため数カ月分一括して支払われる賃金については、当該賃金が実際に支払われた月を含め、それ以降の月に割り振って計上します。質問の場合は、通勤手当(定期代)を6で除した額が、実際に支払われた月以後の6の支給対象月に支払われたものとして支給申請書に記載してください。なお、割り切れない場合は端数を最後の月に計上してください。

(例)6か月分の通勤手当80,000円が5月に一括して支払われた場合

通勤手当80,000円を5月から9月の5か月に13,333円、10月に13,335円を分けて計上します。

なお、会社としては、4月から9月分の通勤手当であっても、通勤手当が実際に支払われた月以後に分けて計上してください。

Q54 育児休業や本来の週所定労働時間に復帰したことにより育児時短就業が終了した後、同じ子の養育のために再度時短就業をすることとなった場合は、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのように手続が必要ですか。

育児時短就業給付金の対象となる時短就業に回数の制限はありませんので、再度の育児時短就業をしている各月について、Q46の支給要件を満たしている場合は育児時短就業給付金の対象となります。

同じ子について再度の育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業給付金の支給を受けようとする月の初日から起算して4か月以内に、Q50【2回目以降の申請に必要な書類】の(5)及び(6)を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください。

Q55 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に転職しました。転職先でも雇用保険の被保険者となり、転職前と同じ2歳未満の子を養育しながら働いているのですが、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのような手続が必要ですか。

転職先で時短勤務を行う場合のほか、パートタイムや短時間正社員として転職した場合であっても1週間当たりの所定労働時間が以前に被保険者であった事業所と比較して短いときは、育児時短就業として育児時短就業給付金の対象となります。

ただし、転職によって被保険者期間に空白期間がある場合は、その間に基本手当等の受給資格決定を受けていないことが必要です。

転職先で育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業給付金の支給を受けようとする月の初日から起算して4か月以内に、Q50【2回目以降の申請に必要な書類】の(5)及び(6)を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください。

なお、(5)の書類はハローワークで再交付を受けることができます。

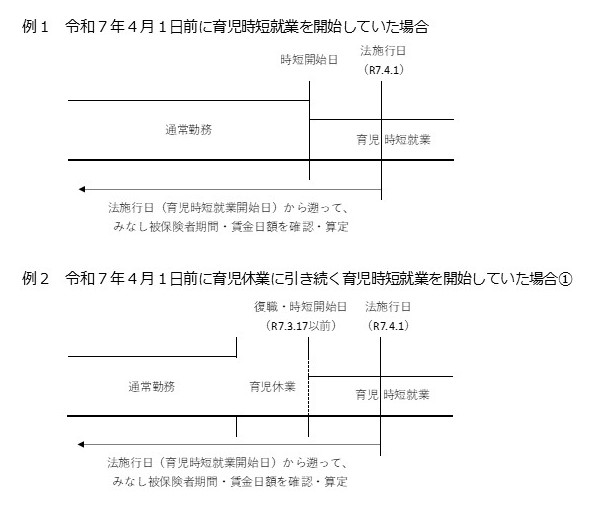

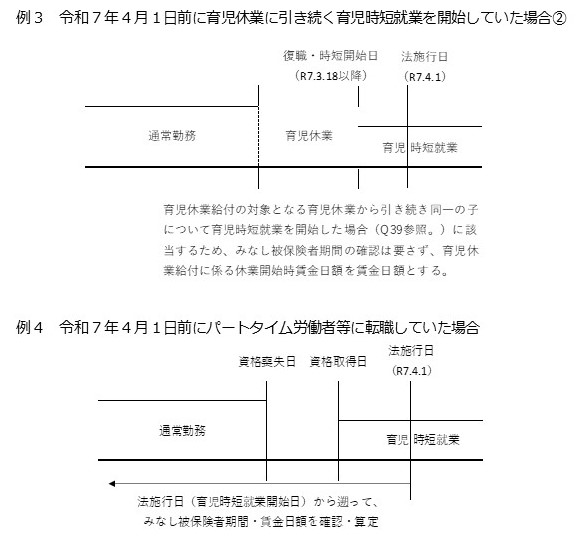

育児時短就業給付金は、令和7年4月1日以後に育児時短就業を開始した方が対象となりますが、令和7年4月1日前より育児時短就業に相当する就業を行っている方については、令和7年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなしてQ38の受給資格、Q46の支給要件を満たす場合は、令和7年4月以降の各月を支給対象月として支給します。

ただし、受給資格・支給要件を満たす場合であっても、支給対象月に支払われた賃金額が、令和7年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして算定された育児時短就業開始時賃金月額より低下していない支給対象月は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。

育児休業等給付の各給付金の支給決定通知書を確認して下さい。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。

通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。

ハローワークへ申請をしているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。

なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。

また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。

育児休業等給付は非課税所得なので、課税対象となりません。

ハローワークの決定に対して不服のある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行っていただくこととなります。

なお、審査請求は文書又は口頭で、直接雇用保険審査官又は処分を行ったハローワークもしくは請求者の住所地を管轄するハローワークを経由して行うことができます。(審査請求を文書で請求する際は郵送で行うこともできます。)

具体的な請求方法等につきましては、雇用保険審査官等にお問い合わせください。

★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)

詳細は、こちらをご覧ください。

★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。

★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。